Mannarino: «Il folk è qualcosa di vivo, purché suoni apolide e moderno»

Il cantautore romano torna con il suo nuovo progetto, “V”, dopo quattro anni di silenzio discografico. La nostra intervista

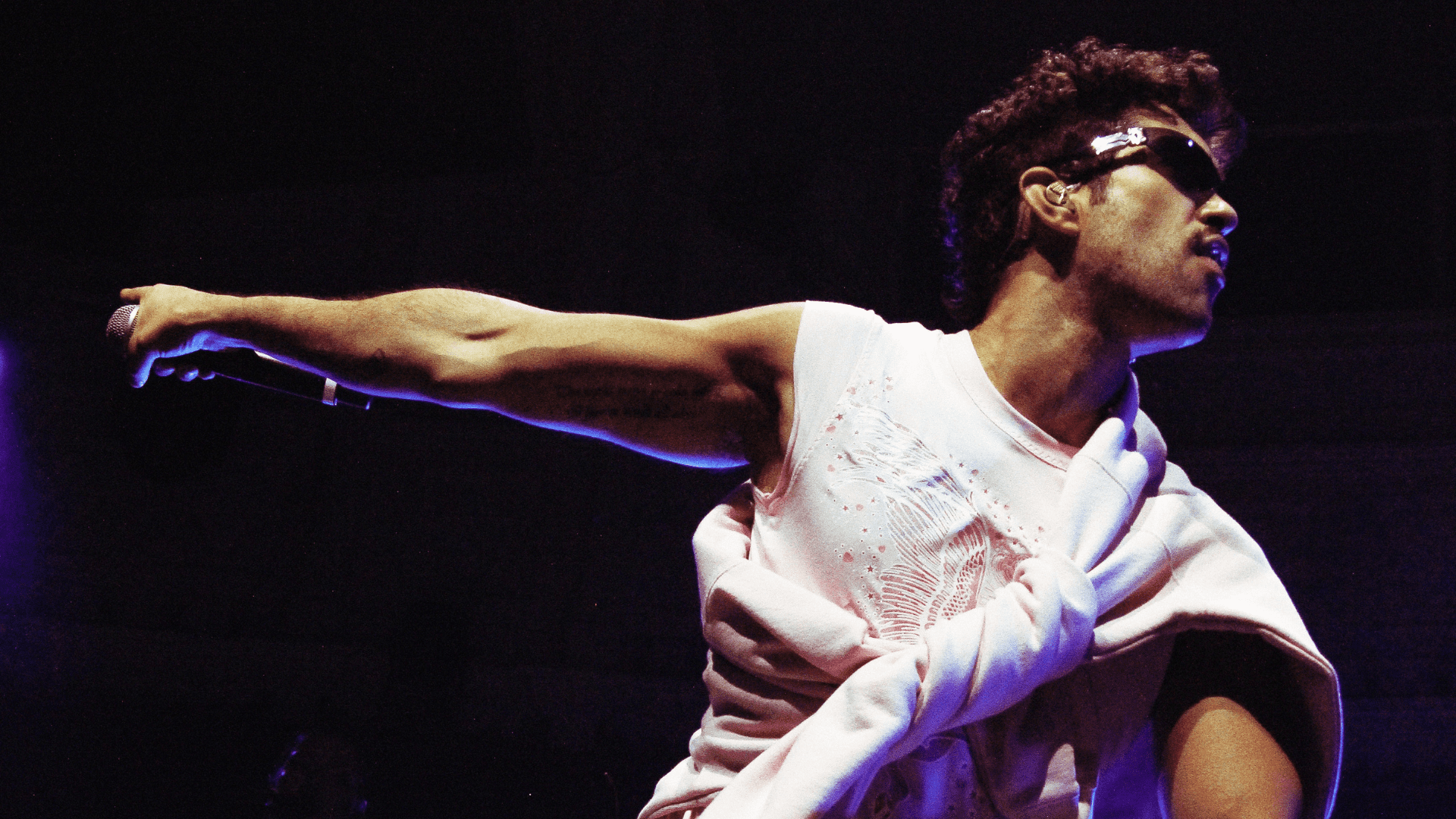

Mannarino, foto di Ilaria Magliocchetti Lombi

Dopo anni di crescente successo, la stagione pre-covid era stata lusinghiera per la carriera di Mannarino. Un album molto riuscito ed amato come Apriti Cielo (Universal, 2017) aveva dato il la ad una fitta teoria di concerti in giro per l’Italia, ma anche in luoghi prestigiosi d’oltre confine come il Museo della Gare D’Orsay a Parigi.

Ritorna a tre anni di distanza dalla conclusione del tour, quattro di silenzio discografico, con un album che segna una svolta importante nel suo percorso musicale, già in continua evoluzione. Il cantautore romano fa un passo in più nella direzione della profondità e della ricerca e sfodera un album traboccante, emotivo, spesso di concetti, immagini, riflessioni, metafore, in cui la donna è assoluta protagonista. La sua Roma non è caput mundi, perché il fondamento di ogni potere giusto sono i popoli del mondo intero, con la loro comune origine ed umanità.

Il folk di Mannarino diventa non world music ma vera e propria musica del pianeta, irriducibile ad etichette e classificazioni, tradizionale e modernissima al contempo. Di questa prova generosa, che arricchisce di un ulteriore tassello un anno importante per la canzone d’autore italiana, abbiamo discusso piacevolmente e a lungo con l’autore.

Certamente. Il mio percorso artistico è sempre stato legato alla tradizione, non intesa come conformità al passato, ma come verità e come momento di rottura. Nel disco ho voluto pensare questo antagonismo non situato in un luogo preciso del mondo, ma come appartenente all’intera umanità. Potrei parlare di spirito indigeno e riferirlo all’intero pianeta.

Certo. Non sono una persona facile alle commozioni, ma quello è stato l’unico momento in cui abbia pianto sul palco. Gli applausi non erano per me, ma per loro. Ho sentito un brivido nel trovarmi di fronte alla Storia, quella vera che appartiene alle persone. L’influenza che la musica può avere sul mondo concreto è in realtà ben poca cosa. Quel giorno però, nel mio piccolo, ho sentito di essere entrato in qualche modo nella vita di queste persone, di aver dato loro qualcosa. Ricordo che giocammo a pallone e parlammo di mille cose. Sono ancora in contatto con alcuni di loro e imparo molto. Il nesso tra quell’episodio e il disco è l’Africa, ed è un nesso importantissimo.

Non poteva che stare all’inizio, perché l’Africa rappresenta per me un comune denominatore: veniamo tutti da lì. Potrei dire che questo è un disco anticolonialista.

Non volevo si sentisse troppo una influenza americana o anglosassone. Sono le popolazioni indigene quelle che possiedono gli anticorpi per difendere il mondo. Guarda quello che è successo in Cile o in Bolivia o il movimento delle donne in Brasile. Gli scienziati ci dicono che il pianeta sta morendo, che occorre smettere di correre. E queste popolazioni ci indicano un modo per vivere la natura ad un altro ritmo.

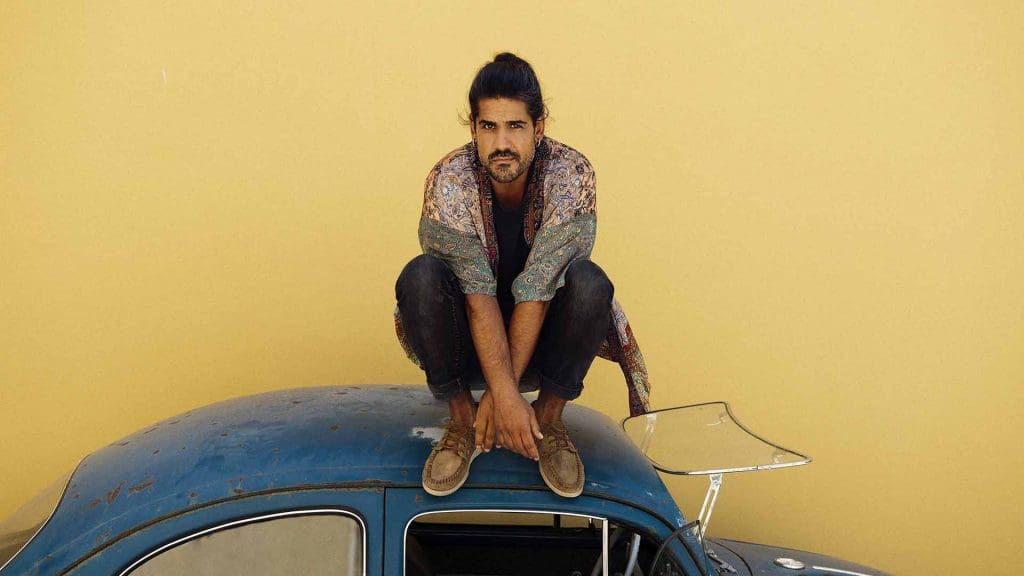

Un lavoro durato due anni, perché «un disco è un processo artistico e come tale ha bisogno di libertà»

Le popolazioni indigene usano molto la tecnologia, benché non se ne lascino contaminare. Perfino da questo punto di vista sono un modello, anche musicale. Il folk è vivo. Per farlo bisogna però trovare un modo contemporaneo di suonarlo. Strumenti elettronici ed etnici funzionano bene assieme, perché l’elettronica segue sinusoidi perfette che consuonano con le onde degli strumenti delle tradizioni. La mia ricerca, lungamente condivisa con Jacopo Sinigaglia, è andata proprio in tale direzione.

Abbiamo lavorato a Los Angeles con Joey Waronker, a New York da Mauro Refosco, che ha coinvolto Bobby Wooten al basso, abbiamo collaborato con Camillo Lara, con Tony Canto.

Due anni. Il tempo necessario. La gestazione di un disco è un processo artistico e come tale ha bisogno della sua libertà. I suoi tempi non sono quelli dei discografici, del mercato, del tour, ma appartengono al processo stesso.

La sua immagine dentro di me ha preceduto la musica, l’ha generata. La segregazione della donna nasce dalla volontà dell’uomo di fare guerra, accumulare denaro, obbedire alle leggi razionali del potere, utilizzare la religione come strumento di controllo di anima e corpo. La natura femminile in sé è invece libera e irrazionale.

Si. Non sappiamo cosa farà. La donna indigena combatte per difesa. Non solo di sé e della propria identità, vituperata da secoli, ma dell’umanità. Se sai riconoscerla ti si mostrerà nella sua bellezza, altrimenti il suo volto diventerà un’arma terribile e irrazionale contro la negatività del mondo.

Mannarino: «Il live dovrà essere un’esperienza collettiva e sensoriale, in cui perdersi e ritornare umani»

Sì. Ed è alla base del carattere istintivo, africano, animista della musica che si ascolta in questo disco.

Pensavo al live anche mentre componevo. Dovrà essere un’esperienza collettiva, sensoriale, in cui perdersi e dimenticare la propria quotidianità, ritornare umani.

Mi vuoi far fare cose illegali?

Ho chiesto al mio avvocato se si potesse ottenere lo status giuridico di apolide e mi ha detto che è impossibile: per essere al mondo devi avere la cittadinanza di un luogo preciso. Possiamo, mediante la musica illuderci, sostenere nel gioco la battaglia della libertà, ma la forza per attuarla su un piano reale appartiene all’essere umano nel suo complesso e nella sua verità. La libertà dei popoli è un istinto di sopravvivenza collettivo. Tornare o restare indigeni, come la guerriera in copertina, è la chiave per riscoprire questa forza. È questo il messaggio principale del disco.

Qui la prima parte dell’intervista a Mannarino, in attesa che possiate leggerne il seguito sul numero di settembre di Billboard Italia.